Werkstattgespräch mit Kyra Spieker

Kyra Spieker ist eine Künstlerin, deren Werk sich mit der Transformation von zweidimensionalen Papiermodellen in raumgreifende (Keramik-)Skulpturen beschäftigt. Durch ihren in der Keramik einzigartigen Ansatz schafft sie Werke, die durch strenge Wiederholung und Variation von Modulen zu vielschichtigen dreidimensionalen Konfigurationen werden. Oft belässt Kyra die Materialien in ihrer Beschaffenheit und integriert gezielt minimalistisch gesetzte Farbflächen in ihre Arbeiten, was ihren Skulpturen eine fragile und zugleich außergewöhnlich hohe, ästhetische Qualität verleiht. Ihre Kunst lädt den Betrachter dazu ein, die Grenzen zwischen Fläche und Raum zu erkunden und dabei immer wieder auf neue Sichtweisen, Erkenntnisse und Gedankengänge zu stoßen.

Im Werkstattgespräch mit Kyra Spieker beleuchten wir ihren Werdegang und erfahren, warum sie in Höhr-Grenzhausen geblieben ist, woher die geometrische Strenge und der starke Bezug zur Architektur in ihren Arbeiten stammen, manchmal aber auch Raum für etwas Verspieltes lassen.

Kyra Spieker in ihrem Atelier in der Höhenstraße

Kyra, ich habe mir ein bisschen deine Vita angeschaut. Du kommst aus Marburg und bist dort auch aufgewachsen. Das ist nicht ganz so weit entfernt, kennt man denn dort Höhr-Grenzhausen? Ist einem die Keramik, der Westerwald mit seinen Tonvorkommen ein Begriff?

Der Westerwald und die Keramik waren für mich ein Begriff, weil es zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, einen sogenannten Töpferatlas gab. Das war ein Heft, DIN A4 Größe, von ganz Deutschland. Jeder Ort, in dem es eine Keramikwerkstatt gab, war mit einer Zahl versehen und einer lilafarbenen Markierung. Zudem gab es noch ein paar Zeichen, sodass du sehen konntest, ob das eine Scheibentöpferei ist, ob dort mit Irdenware oder Steinzeug gearbeitet wird, oder ob sie Baukeramik machen. Also konnte man sich da ein bisschen informieren. Ich muss jetzt noch einen Schritt zurückgehen, weil die Idee Töpferin zu werden, die habe ich erst einmal unabhängig vom Westerwald beschlossen. Ich wollte auch nicht hierher. Ich habe mich mit dem Abitur in der Tasche und mit dem Entschluss eine Töpferlehre zu machen auf den Weg gemacht und bin erst einmal Richtung Süden gefahren; in den Odenwald und ins Elsass. Das war aber leider auch eine Zeit, in der viele Leute bewegt waren von einer Welle, „raus aufs Land“, selber Gärtnern und eben auch selber Töpfern – das war ein Trend und von daher habe ich nicht gleich eine Lehrstelle gefunden; zumindest nicht in meiner Lieblingsgegend oder in meinen Lieblingswerkstätten. Auf dem Rückweg von dieser Tour bin ich dann doch über Höhr-Grenzhausen gefahren und habe durch Zufall eine Praktikantenstelle gefunden. In einer ganz traditionellen Werkstatt. Dort habe ich gejobbt, mehr oder weniger umsonst, um dann abends nach Feierabend an die Scheibe zu dürfen und meine ersten Drehversuche zu machen. Über eine Wohngemeinschaft habe ich damals die ersten Kontakte gefunden und mich irgendwie doch mit dem Gedanken vertraut gemacht womöglich hier zu bleiben und habe dann auch eine Lehrstelle gefunden.

Die ersten Wurzel gebildet?

Die ersten kleinen Wurzeln, genau.

In welcher Werkstatt war das?

Das war die Werkstatt von Hartmut Werner, die nicht so bekannt ist bzw. nicht mehr so bekannt. Damals ist sie schon immer wieder aufgetaucht, weil er ein hervorragender Töpfer war. Er hat auch hervorragende Lehrlinge und Gesellen hervorgebracht, die immer wieder bepreist wurden. Er hat seinen Drehton selbst gemischt; es war damals noch Usus, dass die Werkstätten ihre Masse selber machten. Der Ton war wunderbar, sodass es auch relativ leicht fiel an dieser Technik Freude zu haben.

Das heißt, du hast die Ausbildung als klassische Scheibentöpferin gemacht? War das vorher auch das Ziel von dir bzw. wie kam dir überhaupt Keramik in den Sinn?

Ich hatte den ersten Kontakt mit Ton im Kunstunterricht, in der Oberstufe. Es gab an diesem Gymnasium auch einen kleinen Brennofen und einen Kunstlehrer, der das Arbeiten mit Ton angeboten hat. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das gut von der Hand geht, dass ich Geschick dafür habe. Dann habe ich mir bei meiner Mutter im Keller eine kleine Werkstatt eingerichtet und kleine Figuren geformt. Nicht gegenständlich, auch schon sehr abstrahiert. Gleichzeitig war mir als Marburgerin natürlich bewusst, wie groß und auch anspruchsvoll eine Universität ist. Ich hätte gerne studiert, aber ich war keine Glanzschülerin und hätte mich mit dem Studium wahrscheinlich erst einmal ziemlich herumgequält, was Fremdsprachen und alte Sprachen betrifft. Ich bin jemand, das hab ich relativ früh mitbekommen, die gerne handwerklich arbeitet, die eher zwei Rechte als zwei linke Hände. Dann habe ich auch bemerkt, wenn man sich in der Keramik-Szene so umschaut, dass es ein überschaubarer Bereich ist, was die Personen betrifft, was die Techniken betrifft. Klar ist die Keramik etwas Weltumspannendes, aber konkret bist du erst mal in einem überschaubaren Bereich, im Gegensatz zu einer Uni. Das hat zu mir gepasst.

Du bist also nun in Höhr-Grenzhausen gelandet. Hast du die Fachschule für Keramikgestaltung direkt nach deiner Ausbildung besucht oder gab es eine Zeit dazwischen?

Ja, das habe ich direkt anschließend gemacht, weil ich schon während der Lehre gemerkt habe, dass mir das reine rotationssymmetrische Gefäß auf der Scheibe zu wenig Raum bietet. Ich hatte natürlich durch die Wohnsituation auch schon mit FachschülerInnen zu tun. Für mich war es naheliegend, mich dort weiter zu bilden. Es war für mich im Rückblick eine wichtige Zeit um wirklich rauszukriegen, was ich mit diesem Rohstoff machen möchte? Wo ist mein eigener Weg? Das war von daher wichtig, dass ich in der Fachschule schon die ersten künstlerischen Ideen entwickeln konnte.

Ich denke, allein durch den Austausch miteinander, ist es schon eine Horizonterweiterung, weil viele SchülerInnen aus den verschiedensten Werkstätten, mit den verschiedensten Techniken aufeinandertreffen. Zu deiner Zeit gab es auch noch mal wesentlich mehr SchülerInnen an der Schule.

Auf jeden Fall, du hast recht, das war damals, Anfang der 80er, bis 83 war ich an der Fachschule, eine ganz inspirierende Situation, weil die Leute aus ganz Deutschland kamen. Es waren viele SchülerInnen im Haus und jedes Semester war voller Energie, es wurde vieles ausprobiert; es war richtig Leben in der Bude. Dann auch die ersten Reisen zu machen, z.B. auf den Spuren von Bernhard Leach durch England zu radeln. Da hat sich ein Kosmos aufgetan, von dem ich vorher als Gymnasiastin natürlich nichts wusste, das war Neuland. Ja, das war eine anregende Zeit.

Kyra Spieker fertigt immer wieder kleine Modelle für ihre Arbeiten aus Papier an.

Aber dennoch, wir machen einen kleinen Sprung oder nehmen es vorweg, hast du noch ein Kunststudium draufgesetzt, allerdings ein paar Jahre später.

Direkt nach der Fachschule war es erst einmal ganz wichtig, für mich und auch für Gerhard, eine eigene Werkstatt zu gründen.

Gerhard ist dein Lebensgefährte

Genau, wir haben uns hier kennengelernt. Gerhard wollte hier spezielle Westerwälder Techniken lernen. Wir haben uns zusammen mit ein paar KollegInnen direkt nach meiner Fachschulzeit selbstständig gemacht. Das ist uns als Gruppe auch gelungen, sich selbständig zu machen und wenn möglich, eben im Team, keine Schulden machen zu müssen, also relativ entspannt anfangen zu können. In einer großen Fabrik in Hillscheid waren wir viele Jahre beheimatet und sind diesen Ideen, die sich in der Fachschule oder in der Abschlussarbeit gebildet haben, weiter nachgegangen. Wir waren auch relativ erfolgreich, weil wir als Gruppe, das war die Werkstattgruppe Hillscheid, relativ viele Ausstellungen machen konnten, denn für Galeristen war es interessant mit einer Adresse fünf oder sechs Handschriften zeigen zu können.

Wer war damals dabei?

Also eben Gerhard Tattko, Fritz Rossmann, Ernst Pleuger, Brigitte Lidl, Almuth Kothe und ich. Wir kannten uns aus der Fachschule und aus der WG und haben uns das gemeinsam zugetraut. Gerhard war der Initiator, weil er in dieser Fabrik auch für sich ideale Arbeitsbedingungen vermutete.

Man muss dazu sagen, dass es hier im Westerwald, aufgrund der vorhandenen Gebäude beziehungsweise der keramischen Tradition leicht war, Werkraum zu finden und neu zu beleben.

Ja, die Infrastruktur, die war ideal. Die vorhandenen Gemäuer und natürlich auch alles, was mit Rohstoffen zu tun hat. Das hat uns eben auch ermutigt, obwohl es damals ein Novum war. Hier gab es nur traditionelle Töpfereien und früher sind alle, die an der Fachschule waren, wieder an ihre Heimatorte zurückgekehrt. Das war für uns keine Perspektive; es gab mehrere, die sagten, ich will eigentlich nicht wieder dahin, wo ich herkomme. Von daher war damals irgendwie die Zeit reif etwas auszuprobieren und es hat ja bis heute auch Schule gemacht. Es freut mich total, dass daraus wirklich über die vielen Jahre eine Szene entstanden ist. Es ist heute viel leichter für die nachkommenden jüngeren Kollegen und Kolleginnen sich hier beheimatet zu fühlen; sich nicht so als Fremdkörper zu fühlen.

Und Vorbilder zu haben, bei denen man natürlich gucken und fragen kann: wie haben die es gemacht? Es geht eben um Austausch.

Ja, und das ist auch wirklich das, was jetzt hier in Höhr-Grenzhausen sehr besonders ist. Klar ist jeder mit seiner Arbeit beschäftigt und das ist ja oft auch ein solistisches Tun, weil man sich, um Ideen zu entwickeln, zurückziehen muss. Aber ich kann jederzeit auch KollegInnen treffen und mich mit Ihnen austauschen. Und ja, im Gespräch bleiben.

Und dann hast du deine ersten Erfahrungen in der Gruppe in der Selbstständigkeit gemacht. Beschreib’ doch bitte deine damaligen Arbeiten; hatten die schon etwas mit den jetzigen Arbeiten zu tun oder warst du da noch auf anderen Wegen?

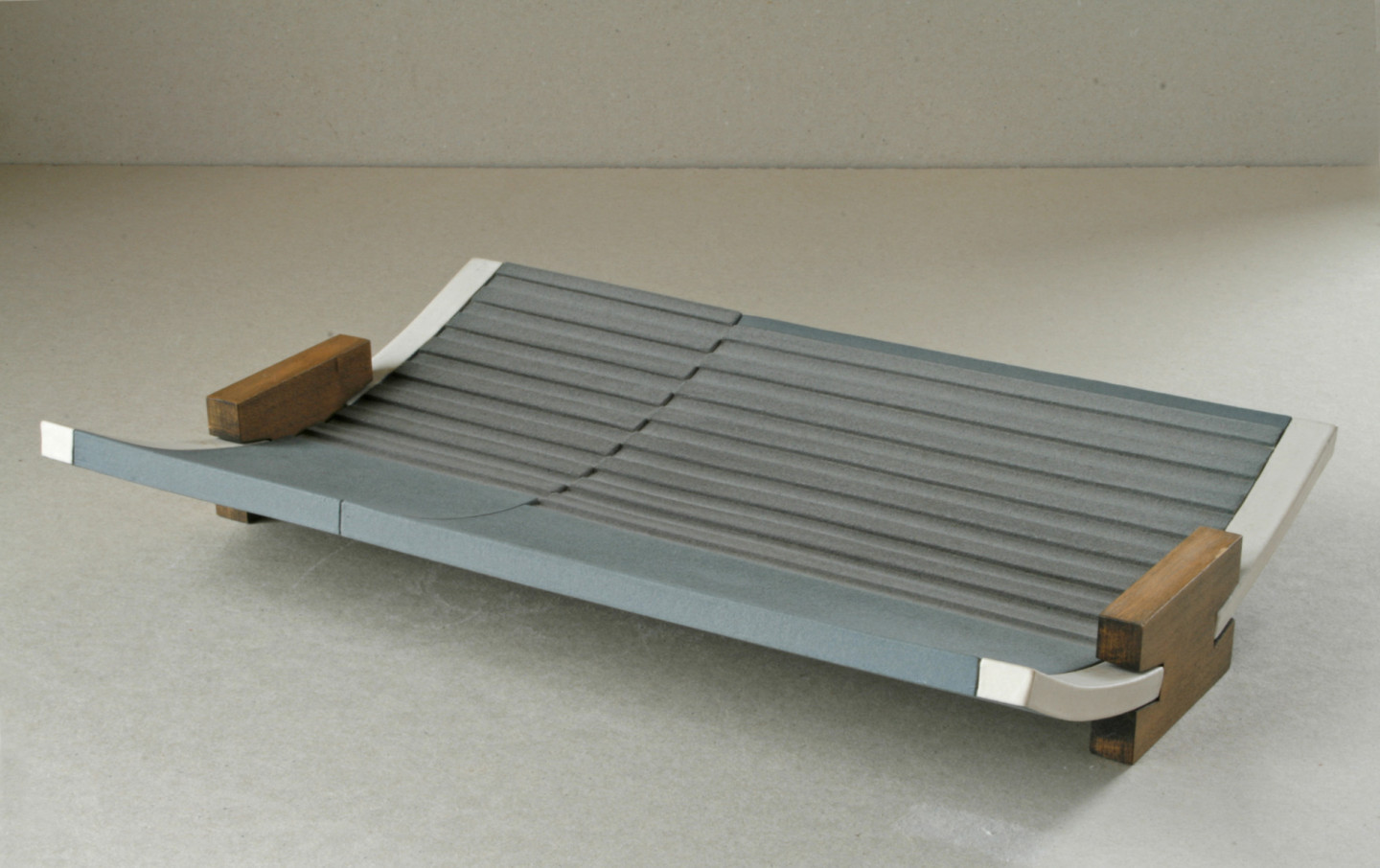

Die damaligen Arbeiten, in den Mitte der 80er Jahre, waren eine Mischung aus gedrehten Objekten, ganz strengen Zylinderformen und auch spezielle aufwendig gestaltete Schalen. Durch meine Abschlussarbeit in der Fachschule bin ich einer Idee nachgegangen, die mich dann über viele Jahre beschäftigt hat. Und zwar, dass ein Gefäß auch verschiedenen Funktionen dient. Meine Abschlussarbeit bestand aus Schalen, die ich aus Platten gebaut habe. Hier steht so eine, ein angedeuteter Hohlraum mit der Funktion des Aufnehmens, und als zweite Funktion, die des Stands, wie steht so etwas auf einem Tisch. Das wurde in anderen Materialien ausgeführt und addiert zu einem Ganzen: also 2 Funktionen in 2 Materialien, das war mein Abschlussthema und die grafische Gestaltung dieser Flächen.

Schale, Steinzeug, gebeiztes Holz, 1987

Es ist wirklich spannend zu sehen, weil da auch ganz typisch für deine Arbeiten, bereits eine klare Formensprache zu sehen ist.

Ja, das ist ein gutes Stichwort, diese Freude an geometrischen Formen, die sich auf so einer Fläche einfinden oder auch Strukturen, die hat natürlich ganz viel auch mit meinem Elternhaus zu tun. Ich hatte das Glück, als zehnjährige in einen Neubau zu ziehen, der sehr ungewöhnlich war, eigentlich war es eine Art Raumplastik. Das war für mich Entdeckung pur, da war nichts so wie vorher in der Mietwohnung. Es wurde ganz offen mit Materialien umgegangen, es gab Backsteinwände und an den Betondecken konntest du die Schalungsbretter sehen; es war auf jeden Fall eine Prägung. Ich habe die Situation sehr genossen, es war ein großer Freiraum und ich als Älteste von 4 Kindern durfte damals auch ganz viel helfen. Wir sind in eine Art Rohbau einzogen und so gab es vieles zu streichen, Dinge wie den Garten anzulegen, also alles Mögliche, was da noch nicht fertig war und das hat mir natürlich auch so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass ich handwerklich geschickt bin und dass ich auch vor verschiedenen Techniken und Werkzeugen keine Angst haben muss.

Wie kam es zu der ungewöhnliche Wohnsituationen?

Das hat damit zu tun, dass mein Vater Architekt war. Ein Traum vieler Architekten ist es natürlich ein eigenes Wohnhaus zu bauen.

Das war in Marburg?

Ja, bei Marburg.

Daher also die Prägung, die Liebe zum Material, vielleicht auch zur Strenge. Architektur verbindet man oft als ersten Gedanken mit Strenge.

Umso so älter ich werde umso mehr wird mir klar, wie wichtig sie war. Auch die Prägung mütterlicherseits, und die Frage, was hab ich von meinem Vater, was hab ich von meiner Mutter geerbt? Aus was für einem „Stall“ kamen sie und welche Berufe kamen öfters vor? Und das ist bei meinem Vater die Ingenieurseite und bei meiner Mutter auch die künstlerische Seite. Ihr Großvater war Maler, die Tante Pianistin und so ist sie in einem Klima aufgewachsen, in dem das Künstlerische sehr geschätzt wurde.

Dann kommst du ja wirklich aus einem kreativen Umfeld. Aber zurück, wir waren in deiner ersten Arbeitsphase…

Ja, wir waren bei dieser Zeit in der Werkstattgruppe Hillscheid stehen geblieben und damals gab es für mich eine Zäsur, weil ich 1989 ein Stipendium in Edenkoben an der südlichen Weinstraße bekam und dort ein halbes Jahr lang arbeiten durfte, ohne eine Festlegung auf Keramik, obwohl ich natürlich als Keramikerin dort vorgeschlagen wurde. Aber die keramische Werkstatt war überhaupt noch nicht vollständig und von daher hab’ ich dort hauptsächlich fotografiert, um die Landschaft und die Mentalität kennen zu lernen. In dem schönen kleinen Atelier sind damals ganz viele Skizzen-arbeiten entstanden, auch vieles aus Papier.

Da tauchte schon das Papier auf?

Ja, weil es schnell verfügbar ist und ich damit auch spielerisch umgehen kann. Die Keramik ist ja hochkompliziert und verursacht mir ganz schnell Stress, sodass ich mich selber während des Entwurfs kontrolliere und sage, oh, das ist aber schwierig und womöglich lässt man dann eine Idee fallen. Papier ist ein wunderbar zugängliches Material und lässt mir erst mal viel Freiraum. Und das Stipendium war insofern auch wichtig, weil ich Abstand hatte von dieser doch recht engen künstlerischen Situation in der Werkstattgruppe Hillscheid. Das habe ich sehr genossen. Und 1996 habe ich mich dann entschlossen noch ein Studium zu machen. Dieses Hochschulstudium hat mir ermöglicht ein Diplom zu machen, um womöglich auch irgendwo lehrtätig zu werden und eine Dozentenstelle annehmen zu können.

Dann war es auch eine praktische Überlegung?

Es war eine Mischung aus praktischen Entscheidungen, aber auch so eine innere Unruhe und der Wunsch sich doch noch mal auf die Socken zu machen, nochmal gucken, was gibt es außerhalb von.. Meine Neugierde prägt mich ja bis heute als eine ganz wichtige Antriebsfeder.

Wie du jetzt erzählst, war das Papier schon vor deinem Studium ein wesentlicher Bestandteil für deine Arbeit.

Papier ist ja allgemein schon immer das Skizzen-Material schlechthin und ich möchte einfach, bevor ich eine Idee in Keramik umsetze, mir Klarheit verschaffen über die Proportionen oder über ein Zusammenspiel von verschiedenen Materialien; ja, es ist so ein sich vergewissern, ob die Idee trägt. Darauf kommen wir auch später noch mal, wenn es um die Module geht, weil die sind ja hochkompliziert. Diese Vorgehensweise hat sicher mit meinem Temperament, mit Vorlieben und mit Sichtweisen zu tun. Ich bin ja innerlich eine ganz unruhige Person, sodass ich versuche mir immer wieder ein ruhiges Gegenüber zu schaffen. Ich hab eine große Affinität zu fast meditativ anmutenden Situationen oder Räumen, die was Sakrales haben, immer mit dem Wunsch womöglich dort auch ein bisschen zur Ruhe und zu einer Klarheit zu kommen. Dabei helfen mir dann Papier und andere Skizzen-Materialien, die nicht gebrannt werden müssen.

Pneuma, Fotokarton, 2008

Ja, vor allen Dingen, wenn dann man in diesen strengen klaren Formen denkt und arbeitet, da ist die Keramik eine große Herausforderung.

Es erfordert viel Disziplin, die ringe ich mir ab (und das kann ich eine Zeit lang auch durchhalten), aber ich freue mich total, wenn ich dann wieder einfach hier an meiner Schneidematte bin und etwas ausprobieren kann, auf die Schnelle, nicht über dieser Umweg des Trocknens und des Brennen, bist du dann mal ein Resultat in der Hand hast.

Jetzt ist mir gerade noch ein Stichwort aufgefallen, und zwar der Begriff des Unkeramischen; dem war ich immer wieder ausgesetzt. Die Keramiker-Generation vor mir, meine „Väter und Mütter“, stellten mir immer mal wieder die Frage: ist das nicht unkeramisch? Und dann auch noch diese Kombination mit anderen Materialien, das hat bei vielen Menschen Stirnrunzeln ausgelöst. Auf der anderen Seite hatte ich dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal, bin relativ schnell damit aufgefallen und bekam dann auch international die Möglichkeiten mit auszustellen; mit der Gruppe 83 , die damalige „Crème de la Crème“ der deutschen Keramik. Das war natürlich für mich eine große Motivation und Ermutigung diesen Weg weiterzugehen.

Nun zurück zu deinem Studium.

Ja, ich war also an der Johannes-Gutenberg Universität in Mainz und habe dort Kunst studiert, aber mit keramischen Mitteln.

Was natürlich auch ungewöhnlich ist oder gab es dort eine Keramikabteilung?

Die gab es, ja. Es gab eine Keramikklasse und ich hatte dort seit 1990 einen Lehrauftrag. Und damals kam es zu dem Entschluss das Studium zu machen.

Du bist damals als Künstlerin eingeladen und aufgefordert worden?

Ich bin von dem Leiter der Keramikklasse, Professor Volker Ellwanger aufgefordert worden. Als Lehrbeauftragte kannte ich also die Situation an diesem Fachbereich und hab’ dann mit meinen Vorkenntnissen und meinem Abschluss an der Fachschule ein relativ kurzes Studium hinlegen können; aber natürlich mit Kunsttheorie und mit Kunstgeschichte, Fächer, die mich auch total interessiert haben. Dadurch haben sich für mich noch mal Welten aufgetan, weil ich mit einer anderen Intensität bestimmten Themen nachgehen konnte.

Ich könnte mir vorstellen, dass das Studium das bei dir vorhandene konzeptionelle Arbeiten nochmal intensiviert hat.

Das wurde auf jeden Fall durch die Diplomarbeit dann intensiviert, in der ich mich mit dem Thema der Massivität auseinandersetzen wollte. Damals sind auch Skizzen entstanden, nicht aus Papier, sondern aus Styroporplatten; damit habe ich ein Konzept entwickelt, wie ich mit bereits gebranntem, massiven Material, sprich mit Backsteinen, Skulpturen zusammensetze – nicht als ein Block, sondern additiv, Arbeiten aus jeweils 16 Stäben. Und auch damals bin ich wieder diesem Phänomen begegnet: wie krieg ich das umgesetzt? Ich hab’ mich hier im Westerwald an Fachleute gewandt und durfte dann in einem Steinmetzbetrieb (im Steinmetzbetrieb von Thomas Gerling) diese Arbeiten selber sägen. Eine ganz intensive Auseinandersetzung, sehr aufwendig in der Umsetzung zumal in einem ganz ungewohnten Umfeld. Aber letztendlich war das für mich eine tolle Erfahrung nachher zufrieden zu sein mit diesen Skulpturen.

Und diese hatten eine ganz andere Größendimensionen, oder?

Die Dimensionen hing von der Standardgröße eines Backsteins ab, ich versuchte das Optimum raus zu holen.

In welcher Größenordnung waren die Skulpturen? Also ich stelle mir Skulptur immer etwas größer vor.

Nein, die Skulpturen sind eigentlich gut handhabbar. Das Optimum aus einem Backstein war 5 x5 x 20 Zentimeter und insofern sind die Skulpturen 20 x 20 x 20 cm groß. Nein, Skulptur hat erst einmal mit Größe nichts zu tun. Aber du sprichst da etwas ganz Wichtiges an, weil diese Arbeiten haben bei vielen Betrachtern die Frage nach Größe ausgelöst. Wenn man nur eine Abbildung sieht und hat daneben nicht die informative Streichholzschachtel, dann sind die Dimensionen schwer einzuschätzen. Diese Diplom- Skulpturen mit dem Titel „Akkumulationen“ kann man auch „Groß Denken.

Akkumulation, historische Ziegelsteine, 2001

Es gab auch einen Versuch diese Entwürfe in anderen Dimensionen umzusetzen. Da stößt du dann an die bekannten keramischen Schwierigkeiten: das bedeutet, man müsste eine Masse entwickeln, die Massivität auch in ganz anderen Dimensionen aushält. Dafür bräuchtest du entweder ein Stipendium oder einen Sponsor und eine Firma, die so ein Experiment mitträgt. „Groß Denken“ liegt für mich immer wieder in der Luft, seitdem ich auch Kunst am Bau mache. Das ist jeweils kombiniert mit der Suche nach Fachleuten, die mich beraten und den Entwurf umsetzen.

Das heißt, du gibst das im Prinzip dann als Auftragsarbeit an andere?

Ja, aber ich mache die Entwurfsarbeit, sowie 1:1 Modelle oder Zeichnungen mit genauesten Angaben. Das ist etwas, was ich Ende der 90er das erste Mal machen konnte. Ich hatte totales Glück als ich für einen Wettbewerb vorgeschlagen wurde; nachdem ich diesen gewonnen hatte, begann eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den verschiedensten Firmen.

Auch wieder eine Horizont- Erweiterung. Man bekommt Einblicke und muss den Prozess dann logischerweise begleiten? Und du muss natürlich auch schauen, ob alles wirklich den eigenen Vorstellungen entspricht.

Man ist immer im Gespräch: ist es das, was du dir vorgestellt hast?, oder, machen wir noch einen Versuch? Es ist für mich eine wunderbare Situation, weil es zum einen wieder meine Neugierde stillt und es hat eben auch mit Dialog zu tun. Es ist eine Teamarbeit und es geht darum, dass die Idee optimal vor Ort aufgeführt wird.

Das ist ein gutes Stichwort; also zum einen hast du ja eben einige Kunst am Bauprojekte realisiert. Da beschäftigt man sich ja auch intensivst mit der Umgebung. Machst du das grundsätzlich bei deinen Arbeiten, dass du den Raum miteinbeziehst? Oder arbeitest du auch frei?

Für mich ist es über die Jahre immer wichtiger geworden, dass meine Ideen im Dialog stehen, mit dem, was ich vorfinde. Da ist zum einen der Raum, da ist die Materialität, da sind die Lichtverhältnisse, auf die ich gerne reagiere. Vielleicht ist es eine Art Gespräch, das ich suche.

Das beeinflusst doch sicher die Arbeit, oder?

Es beeinflusst erst einmal die Materialität und da ist es eben nicht immer gegeben, dass das Konzept mit keramischen Mitteln umsetzbar ist. Da es sich teilweise um temporäre Installationen handelt, muss auch der Material-und Zeitaufwand in irgendeiner Relation zu dem stehen , was du dann dort verwirklichen willst. Insofern spielt auch hierbei in den letzten Jahren oft der Fotokarton und auch Folien eine Rolle. Zum Beispiel hochglänzende Folien, mit denen innerhalb eines Raumes auch Reflektionen einfangen werden, quasi als Steigerung des Dialogs.

Reflektionen spielen in deinen Arbeiten immer wieder eine Rolle; auch Farbreflektionen in Zwischenräumen.

Es ist für mich eine ganz wichtige Zäsur gewesen, dass ich die Zwischenräume bei den Modularbeiten entdeckt habe, als einen Farbraum. Meine bisherigen Arbeiten waren ja immer relativ dezent farbig und nie hoch glänzend, sondern eher matt. Während des Internationalen Keramik-Symposiums in Römhild, 2011, habe ich mich hauptsächlich mit Farbstudien beschäftigt und entdeckt, dass über eine bestimmte Distanz der Elemente Farbrefektionen möglich sind, die dann auf der weißen gegenüberliegenden Fläche so eine pastellige pulvrige Anmutung hervorrufen. Da sind wir eben beim Thema des Zwischenraums oder sagen wir dem „Leben zwischen den Elementen“ und auch bei dem Thema Modul.

Genau, wer deine Arbeit kennt, der weiß, dass du ein bestimmtes Modul für dich entwickelt hast, eine Form, die sich jetzt über viele Jahre durch deine Arbeiten zieht; wann ist eine Arbeit für dich fertig?

Auch eine gute Frage. Also das Modul habe ich entdeckt mithilfe von Papierarbeiten und Faltungen. In dem Moment, wenn ich Papier knicke, entstehen ja Räume und auch Schattensituationen. Und durch die dreidimensionale Darstellung, auch am PC, ist dann dieses Modul entstanden. Es gibt reine Papierarbeiten mit den Modulen, raumbezogen in Kombination mit Licht. Aber es war für mich auch dann wirklich die Aufforderung, diese Form jetzt auch im Porzellan umzusetzen; das hatte ich lange gescheut. Und Dank des vielen Fachwissens vor Ort konnte ich schnell und intensiv etwas über Porzellan lernen, auch wie man Porzellan brennt, damit es möglichst die Form behält, weil das Modul lebt natürlich von der Gespanntheit der Flächen.

Und von seiner Perfektion und seiner geometrischen Form.

Das Modul an sich, als Solist, ist für mich erst einmal ein Baustein. Es wird dann spannend, wenn man die Module nebeneinander und aufeinander legt und sich dadurch verschiedene Rhythmen ergeben oder eben auch Zwischenräume. Das sind die Hauptaspekte, die mich daran interessieren, also Zwischenräume und Rhythmen.

Was ich ganz spannend finde, du schneidest ja diese geometrische Form als etwas zweidimensionalem, du faltest sie zu etwas dreidimensionalem, du stapelst sie zu Skulpturen und dann entsteht etwas Raumgreifendes.

Und dann sind wir vielleicht, der Gedanke kommt mir jetzt spontan, auch wieder bei so etwas wie Architektur, weil erst einmal eine Idee zweidimensional dargestellt wird in Form von Plänen, damit sie von anderen gelesen werden können, aber dahinter verbirgt sich immer ein dreidimensionales Gebilde.

Dann hast du die Module in Porzellan verwirklicht. Das war ja sicher ein besonderer Moment, mit Porzellan zu arbeiten, also wieder zurück ins keramische?

Ja, und der nächste entscheidende Moment war 2017 die Einladung im KERAMION auszustellen, weil mich der Bau, ein Pavillon, sehr inspiriert hat. Es entstand die Idee die Module nicht einzeln zu gießen, sondern größere Skulpturen, die auf dem Modul beruhen, zu bauen. Es sind Skulpturen entstanden, die einen Durchblick haben, weil quasi das mittlere der neun Module fehlt und im Kontext der Ausstellung habe ich dann Arbeiten entwickelt, die auch wie kleine Gebäude funktionieren. Diese sogenannten „Temporären Bauten“ habe ich zusätzlich mit Strukturen versehen. So etwas gab es in meiner Arbeit viele Jahre lang gar nicht.

Ja, es irritiert tatsächlich erst einmal, wenn man deine Arbeiten kennt, dass du Dekor verwendest; wie kam es dazu?

Genau, es war ungewöhnlich und für mich war das, im Rückblick betrachtet, das Abwarten auf den idealen Moment, weil das Werkzeug dazu, diese historischen Scherben, die hatte ich vor vielen Jahren gefunden. Sie stammen aus der älteste Werkstatt in Höhr-Grenzhausen und man ist bei Bauarbeiten auf den Abfallhaufen dieser Werkstatt gestoßen. Ich wusste, wohin der Abraum transportiert wurde, und so habe ich mir eimerweise diese Scherben gesammelt, weil ich dachte, das ist zu schade, das sind alles kleine Schätze. Es sind Bruchstücke gedrehter, handwerklich meisterhaft gemachter Gefäße gewesen, sehr dünn gedreht mit Auflagen. Ich finde diese Scherben so bezaubernd, dass für mich klar war, die hebe ich auf, egal für wen und für welchen Zeitpunkt.

Etwas ungewöhnlich für dich, denn diese Prunkgefäße aus der Barockzeit waren fast überdekoriert und sehr verspielt.

Die waren üppig und in der Form des Mosaiks, indem ich diese Scherben ganz dicht zusammenlege, wird das Ganze noch üppiger und natürlich auch etwas irritierend. Doch für mich war das genau der richtige Moment mich auch wieder mit der Frage auseinanderzusetzen inwieweit dieser Ort Höhr-Grenzhausen oder der Westerwald wirklich meine Heimat ist. Für das KERAMION sind dann mehrere Arbeiten entstanden, die das Weiche des Tons voll ausnutzen, indem ich mit Abdrücken abgearbeitet habe. Sie wirken spielerisch und trotzdem hält sich das Scherben-Mosaik immer auch auf einer klar definierten Fläche auf. Es ist wieder ein Dialog und und auch der Kontrast hat mich interessiert.

Temporäre Bauten II, Steinzeug, Aluminium, 2016

Wie du sagst, Auseinandersetzungen mit Raum und Region.

Ja, und auch mit Geschichte, auch die Wertschätzung dessen, was mich hier umgibt, ob das KollegInnen sind oder eben auch diese ganz alten Kollegen, die hier vor 500 Jahren getöpfert haben; es gibt hier doch eine Verwurzelung aufgrund der tollen Rohstoffe und der Super Handwerker, die hier seit Jahrhunderten arbeiten. Ich bin also nicht im luftleeren Raum, sondern habe hier Vorfahren und KollegInnen. Auch das KERAMION als Ort hat etwas mit meiner Geschichte zu tun, dort bin ich ja als „Jungspund“ ganz oft hingefahren und habe die Ausstellungen der Vor-Generationen angeschaut; dass sich dorthin eingeladen wurde, hätte ich ja nie für möglich gehalten.

Das war eine große Einzelausstellung.

Wer das KERAMION als Gebäude kennt, weiß, dass es architektonisch ein sehr außergewöhnlicher Bau ist, und da schließen sich wieder die Kreise, wenn du mit architektonisch bezogenen Arbeiten in so einem Gebäude einziehst. In einem Interview hast du gesagt, dass es eine große Herausforderung war.

Ja, zum einen wegen der Geschichte, das war ja in den siebziger/achtziger Jahren das Mekka der künstlerischen Keramik in Deutschland, und zudem sind die Herausforderungen des Raums überhaupt nicht leicht; aber das Schöne war, dass die damalige Leiterin, Gudrun Schmidt-Esters, offen war, dass diese Ausstellung nicht nur aus keramischen Arbeiten bestanden hat, sondern auch Papier- Collagen gezeigt wurden. Ähnliches habe ich auch im Hetjens-Museum in Düsseldorf erlebt. Das hat mich beide Male wirklich gefreut.

Ich denke sonst wäre ja ein ganz wesentlicher Teil ausgeklammert, wenn man von dir erwartet nur keramische Arbeiten zu zeigen.

Aber diese Offenheit, die braucht es eben nicht nur bei der Künstlerin, sondern eben auch bei den Rezipienten und bei den Veranstaltern und das ist einfach schön, wenn das aufgeht, wenn beide Seiten sich das wünschen und dann ist man im Gespräch.

Jetzt haben wir ganz viel über deinen Blick besprochen. Jetzt würde ich mal gern noch auf die BetrachterInnen zu sprechen kommen. Kommst du auch in den Dialog mit BesucherInnen oder wie ist die Resonanz auf deine Arbeiten?

Also die Resonanz ist natürlich wichtig, aber ich hab’ immer wieder versucht mich davon unabhängig zu machen. Ich bin in meinem Lebenslauf, gerade in Bezug auf meine Kunst, nie Kompromisse eingegangen, das ist mir geradezu heilig. Deshalb habe ich es lieber in Kauf genommen, meinen Broterwerb anders zu verdienen.

Aber irgendwann ist ja immer der Schritt in die Öffentlichkeit, ob man davon leben muss oder nicht; also wenn letztlich keiner angucken würde, wäre vielleicht auch der Ansporn weg.

Die Resonanz war am Anfang, als junge Keramikerin, groß. Da half dieses Exoten-Dasein, weil ich Dinge ausprobiert habe, die es vorher in der Keramik nicht gab. Das hat Aufsehen erregt, aber ich hatte nie eine große Gefolgschaft; nichtsdestotrotz, die Arbeiten faszinieren viele Leute. Auch die Frage wie hängt das alles miteinander zusammen, wie kommst es zu dieser Vielfalt an Materialien? Was ist die treibende Energie oder die treibenden Fragen dahinter? Es ist immer wieder schön, wenn ich im Gespräch die Hintergründe erklären kann.

Wobei deine Arbeiten, das muss man dazu sagen, immer etwas sehr Ästhetisches haben.

Ja, es ist für mich ein wichtiger Impuls, dass ich der Schönheit irgendwie folgen will oder sie zeigen möchte. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Moment -die Schönheit zu feiern.

Noch zwei Fragen auf Höhr-Grenzhausen bezogen beziehungsweise auf die Keramik bezogen:

Wie siehst du denn die Zukunft der Keramik international und auch national oder regional?

Eine Antwort finde ich schwierig; ich wünsche mir, dass sich immer wieder Menschen finden, die sich mit diesen Material befassen wollen und damit auf Entdeckungsreise gehen. Ich bin mir sicher, dass die Keramik weiterhin eine weltumspannende Technik/Thema bleiben wird, auch die Materialien dafür sind ja weltumspannend vorhanden.

Was würdest du einem jungen Keramiker mit auf den Weg geben?

Schau auch über den Tellerrand!

Vielen Dank, Kyra.

Gerne

Auch interessant:

Werkstattgespräch mit Susanne Altzweig

Susanne Altzweig liebt kräftige Farben und kombiniert diese…

Werkstattgespräch mit Dörthe Ries

Dörthe Ries ist bekannt für Ihr Rosendekor, wir haben Sie…

Werkstattgespräch mit Kathrin Bachmann

Kathrin Bachmann fertigt handgemachtes Porzellangeschirr…